Passionné de communication, j’ai commencé très tôt à m’intéresser à la création des affiches publicitaires. Alors, quand ET Magazine m’a contacté pour cet état des lieux dans la ville de Douala, je me suis frotté les mains.

Il faut rappeler que la création publicitaire répond à des règles strictes. Ce n’est donc pas un domaine dans lequel on va s’improviser.

Note à l’attention du lecteur

Je ne suis pas publicitaire de métier, je ne suis pas dans la profession depuis très longtemps (2008), je n’ai jamais travaillé en agence de communication (à part comme consultant), alors je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour rédiger cet article.

Mais justement, parce que je ne suis ni expert en publicité, ni trop blasé par le fait d’être là depuis trop longtemps et que je n’ai développé ni le cynisme ni la résignation de la plupart des patrons d’agence, et que j’enseigne la communication visuelle depuis plus de six ans, et surtout parce que je ne suis affilié à aucune agence conseil ; je suis peut-être la personne la mieux indiquée pour rédiger cet article.

Commençons par les bases, si vous le voulez bien. Définissons, ou plutôt essayons de définir la publicité.

1. Publicité : essai de définition

Nous sortirons des sentiers battus du sens originel du terme : « action de rendre public », « état de ce qui est rendu public », ou des définitions de dictionnaires trop peu satisfaisantes et parfois incomplètes. Nous éviterons également la définition de Aaker et Myers dans leur ouvrage Advertising Management où ils définissent la publicité comme :

Une communication de masse, faites pour le compte d’intérêts identifiés. Ce [intérêts] sont ceux d’un annonceur qui paie un média pour diffuser un message qui est généralement créé par une agence de publicité.

Nous essaierons également d’éviter la définition de Salacrou (auteur et grand publicitaire) :

La publicité est une technique facilitant soit la propagation de certaines idées, soit les rapports d’ordre économique entre certains hommes qui ont une marchandise ou un service à offrir et d’autres hommes susceptibles d’utiliser cette marchandise ou ce service.

Ce que nous retiendrons, ce sera la position de Lendrevie et de Baynast dans le Publicitor : la publicité se prête mal aux définitions lapidaires en raison de la diversité des formes qu’elle peut prendre et des causes qu’elle peut servir.

La publicité est une communication de masse qui est partisane, en ce sens, elle ne peut pas être confondue avec de l’information, au sens strict. Adaptée aux économies de marché, outil de concurrence, la publicité n’est pas pour autant marchande et elle peut défendre des institutions, des causes sociales ou politiques. Elle peut beaucoup, mais elle ne sait pas faire de miracles. On recourt à elle de façon très variable selon les secteurs, la conjoncture, les saisons. En bref, il n’est pas de meilleure définition de la publicité qu’elle-même.

2. Création des affiches publicitaires, les origines : le marketing

Rassurez-vous, je n’essaierai pas ici de définir le marketing, mais je parlerai plutôt de son rapport à la publicité. La publicité est un moyen de communication, et en tant que tel, est un moyen d’action du marketing. Et quel est le but du marketing ? De créer de la valeur. Vous me voyez venir ?

Je suppose que c’est parce que je suis directeur de création que l’on m’a sollicité pour rédiger cet article. Mais je souhaiterais toucher le cœur du problème, et aller au-delà de la considération esthétique et éprouver l’efficacité des méthodes de travail, en essayant de répondre à cette simple question :

Les campagnes d’affichage publicitaires dans la ville de Douala aident-elle vraiment les annonceurs à atteindre leurs objectifs d’affaires ?

Pour rejoindre Cheikh Kemit Tsimi dans son article « La communication n’est pas toujours la solution » publié le 11 mai dernier sur son blog, il faut d’abord des produits et/ou services de qualité pour que la campagne soit un succès. Comme je l’ai précisé plus haut, la publicité ne fait pas de miracle.

3. Création des affiches publicitaires : observations et constat (amer)

Loin de moi la prétention de juger le travail de mes aînés, dans la mesure où je ne maîtrise pas les conditions dans lesquelles ils travaillent. Je m’abstiendrai donc de tout commentaire stratégique, même si parfois il peut y avoir quelques digressions, c’est tout simplement plus fort que moi.

Dans le cadre de mes pérégrinations, un mantra était évident :

Mais parce que je suis indépendant, et que je suis consultant, une fois je me suis permis de poser la question, et ce en pleine réunion avec le client de mon client (l’agence qui avait fait appel à notre petit studio graphique) :

J’ai été violemment réprimandé par la suite par le patron de l’agence, qui m’a demandé si je voulais faire fuir son client (rires).

3.1. Premier problème : l’annonceur

Les agences ont beau être créatives (doux euphémisme), si cette créativité ne s’exprime pas dans le cadre d’une stratégie, on aura l’impression d’être face à :

- des babillages (conception-rédaction)

- et des gribouillis (direction artistique) d’enfants en pré-maternelle.

Et c’est malheureusement très souvent le cas.

Et pour cause, l’absence de conscience de marque. Neuf annonceurs sur dix, ne pourraient vous présenter clairement leurs valeurs fondamentales de marque. Et beaucoup moins sont ignorants des notions de positionnement et de cible. Une fois de plus, je le rappelle : ce sont des observations et des constats à partir de mon expérience propre, aucune étude factuelle n’a été menée.

L’autre trait de ressemblance entre tous les annonceurs : ils veulent dicter le message et le design. Avec la menace constante au bout des lèvres : Si tu ne veux pas le faire, X, Y ou Z seront ravis de le faire.

Mais dites-moi, qui de vous aurait un problème de moteur, irait chez un garagiste, le paierait, retrousserait ses manches pour lui-même déposer le moteur ? Ce qui nous amène au point suivant, les publicitaires.

3.2. Deuxième problème : les agences

Face aux menaces et pressions, et exigences (très souvent de mauvais goût) des annonceurs, les publicitaires ont tendance à s’écraser. Je ne suis pas dans leur situation, donc une fois de plus, je ne peux pas comprendre, mais je peux échafauder une théorie :

Je suis responsable d’une quinzaine d’employés dont dépendent quinze familles camerounaises. Si je dis non, et que le budget va à mon concurrent, nous sommes tous foutus. En plus avec les impôts (et peut-être ma nouvelle voiture qui doit être dédouanée – rires)…

Bref, vous voyez le tableau. Avant que je n’aie ma propre famille, il y a des choses comme ça que je ne comprenais pas. Mais à force de dire « oui » tout le temps et de céder face aux humeurs (et parfois caprices) des annonceurs, les publicitaires se sont retrouvés dans l’incapacité de pouvoir dire « non ».

Conséquence : l’annonceur fait la loi, parce qu’il n’y a pas de solidarité ; mais avant qu’il y ait solidarité, il faut d’abord qu’il y ait profession (et ça c’est un autre débat).

Il y a bien un Conseil National de la Publicité, mais il n’y a pas un Ordre National de Publicitaires et des Acteurs des Métiers de la Communication, comme c’est le cas pour les experts-comptables, les médecins ou les avocats (et professions libérales).

Cette deuxième partie était prévue pour la semaine prochaine. Mais la suite ayant été réclamée à cors et à cris par certains lecteurs, je me suis senti pris au piège et en ai anticipé la publication.

Nous avons abordé les bases de ce qui à mon sens serait la source de la discorde entre annonceurs et agences. Mais entre nous, est-ce que cela suffirait à justifier l’état des choses ?

4. Création des affiches publicitaires : soyons réalistes

À la décharge des publicitaires, les agences conseil ne font que ça, du conseil. Et par essence, un conseil n’est pas un ordre, donc il n’est pas obligé d’être suivi.

Un conseil reste une invitation à la réflexion, une recommandation…

Ce n’est pas comme une ordonnance du médecin, où il est question de vie ou de mort ?

Bien sûr que si.

Les consommateurs, contrairement à la considération populaire, ne sont plus dupes. Le monde est très connecté et les consommateurs ne se contentent plus de peu, ils deviennent de plus en plus exigeants.

Et avec la signature des APE, malgré la clause de protection de l’économie locale, les produits locaux (en plus de leur petit nombre) restent sous la menace des produits venus de l’Union Européenne : il n’y a qu’à voir les produits qui remplissent nos réfrigérateurs. Alors, il est bel et bien question de vie ou de mort des annonceurs et de leurs produits/services.

Pour une meilleure collaboration entre annonceurs et agences, je recommande cette série d’articles :

5. Une espèce en voie de disparition : le concepteur-rédacteur

Après les considérations stratégiques et la mise en place d’un briefing de création, le concepteur-rédacteur est la pierre angulaire de la campagne de communication.

Mais malheureusement, très souvent, lorsque l’on parle des créatifs en agence, on l’en exclut, pourtant c’est à lui d’être le plus créatif, pour permettre aux directeurs artistiques de se lâcher. D’après Wikipedia (oui, je sais, raccourci) :

Un concepteur-rédacteur a comme profession la découverte et la déclinaison de concepts vecteurs d’une communication, à destination du public, sur un produit, une activité, une personne, une opinion ou une idée.

Ce métier comporte deux volets :

- la conception : recherche du concept d’une campagne de publicité, pour un média en particulier (télévision, cinéma, affichage, radio, presse, internet, hors-média, etc.) ou pour une déclinaison de médias ;

- la rédaction : écriture des accroches (slogans liés à une campagne), des « bodys » (court texte accompagnant l’accroche) ou de la signature (slogan d’une marque).

En connaissez-vous beaucoup ? Il n’y en pas des masses, il n’y a qu’à constater le délitement de ce pan de la création publicitaire depuis le début de la fin : La fameuse campagne « Je wanda » !

Mais arrêtez ! La publicité est censée jouer un rôle dans l’éducation des masses, pas les abrutir, et vous savez quoi ? Les Camerounais sont intelligents, alors arrêtez de les prendre pour des buses !

6. Création des affiches publicitaires : de l’esthétique (ouf, enfin !)

Bien que la publicité soit depuis longtemps associée à l’art, la touche artistique d’une campagne n’est qu’un plus.

À la base, la création graphique publicitaire a tout à voir avec la communication visuelle ou design graphique qui désigne l’ensemble des techniques d’information (par l’image, l’illustration) destinées au public.

Il est à noter que la communication visuelle est utilisée dans de très nombreux champs du marketing.

Le constat que j’ai fait c’est que la plupart des directeurs artistiques ne sont pas au fait des bases de la communication, et par conséquent, sont parfois incapables d’identifier les buts de communication d’une campagne à partir d’un briefing de création, à moins que le directeur de création (quand il est compétent) n’explique comme au quartier (sans offense, je parle de mon vécu, vous vous rappelez ?).

De plus, ils ne maîtrisent pas les fondamentaux du design graphique, et travaillent de ce fait de manière empirique et à l’instinct, ce qui je dois l’avouer est assez spectaculaire quand ils se sont levés du bon pied.

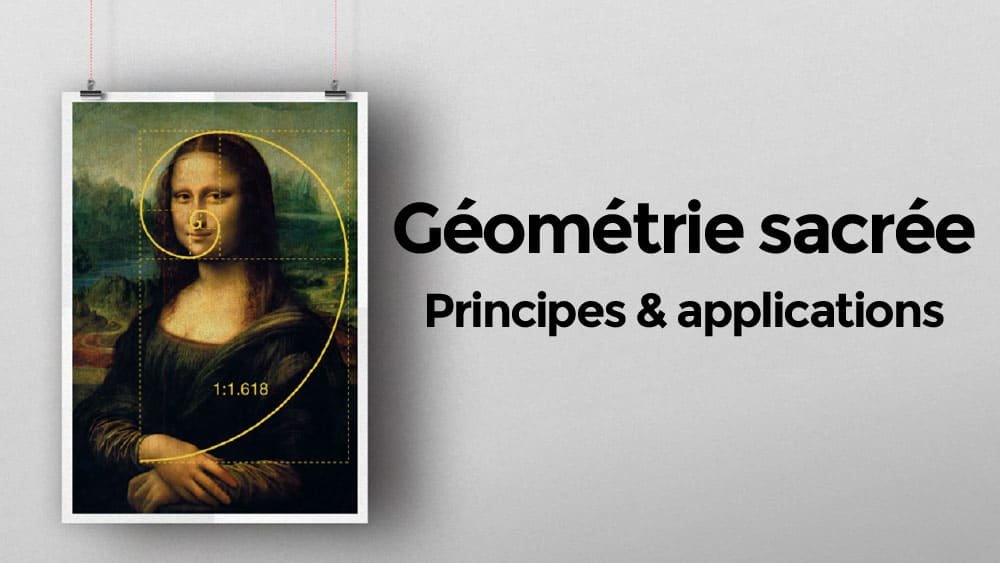

J’ai une fois été invité par un stratège de marque et concepteur-rédacteur local (qui a d’ailleurs tout mon respect et mon admiration pour tout ce qu’il accomplit ces dernières années) à échanger avec des graphistes sur la géométrie sacrée (nombre d’or) et les gars n’avaient aucune idée de son existence, ou n’en avaient qu’une vague idée.

Pourtant, dans la composition, les systèmes de proportion sont la base absolue pour concevoir des visuels harmonieux.

3.1. De la qualité des images

Très peu d’agences, je l’ai constaté, veulent confier la réalisation de leurs images à des studios professionnels de photographie locaux. Soit elles le font elles-mêmes et vous voyez ce que ça donne, où elles « importent » le travail « du blanc ». Heureusement, ces deux dernières années, je vois de plus en plus de travaux (de photographie et de qualité) de studios locaux.

Parfois les retoucheurs (en agence) « massacrent » l’œuvre du photographe (recadrage sans respect de la règle des tiers, déséquilibre de l’écart de contraste – balance des blancs – adoucissement excessif de la peau, etc.) par manque de retenue sur les effets. Et une fois de plus, au détriment des règles de composition.

5.2. De la typographie

C’est ici parfois, que l’on touche le fond. Excellent visuel, message parfait, mais… la typo n’est pas la bonne, et détonne totalement avec le reste.

Et aussi, les typographies sont parfois bien choisies et associées, mais la composition ne respecte aucune hiérarchie.

Quoique parfois, il y ait de bonnes surprises.

Mais quand je me rapproche de ces graphistes, ils m’expliquent qu’ils ont choisi la typographie au feeling, ou parce qu’elle était sur la charte.

Mot de la fin sur la création des affiches publicitaires

Je ne suis pas tendre, je le sais, mais le métier (pas la profession) manque de professionnalisme.

C’est une bonne chose, parce que cela donne la possibilité à tout passionné de s’y mettre et de proposer quelque chose.

C’est aussi une mauvaise chose parce que très peu de ces passionnés se rendent compte de leurs limites et de leurs lacunes pour accepter d’apprendre (de se former) et progresser.

À l’attention des annonceurs, laissez les publicitaires faire ce pour quoi vous les payez et occupez-vous de votre business (c’est ce que vous faites le mieux). Aux publicitaires, essayez de sortir du diktat des annonceurs et apprenez à dire non, quand c’est dans l’intérêt du consommateur, et donnez la possibilité aux directeurs de création de travailler dans la sérénité, en leur servant de bouclier face aux assauts des annonceurs.

Et enfin, aux créatifs (directeurs de création, concepteurs-rédacteurs, directeurs artistiques), revenez aux fondamentaux et soyez capables de présenter, d’expliquer et de défendre vos décisions créatives face aux annonceurs. Et ce, dans l’intérêt général.